|

四の窯

陶板壁面や立体造形

-

バブルの時期は公共の建物をつくる場合、建設費の数パーセントを芸術作品にあてるというような条項?だかがあって、どこでもそっちに金を出したので、我々のところにも注文があったのです。

きっかけは私のコレクションをしてくれている個人の人が、日比谷の朝日生命のビルの建設にかかわっていて、壁面を創ってくれないかというのが最初でした。そしたら、それを見て又別なところから話があったりしました。

陶壁製作中−1991− |

ふだんの仕事は一人でやっているので、陶壁や立体造形などの大きな作品は私の窯では無理です。だから自分の体をそこへもって行って仕事をしています。高島屋での回顧展で、入り口にあった赤や緑のフラットな壁面は、信楽で大型の陶板を製作する技術をもっている工場で創りました。そこのやりかたに、私の手法をあわせて創ったものです。

同じく高島屋で展示した茶室「逢居」(1994年)は小川美術館の依頼で制作しましたが、自分の窯ではあの大きさはまかないきれませんし、あの作業は土を運ぶだけでも大変なので、あれは岐阜県の土岐市のそういうものを作れるスペースを持っている工場を何ヶ月か借りて、そこのスタッフに下仕事をやってもらってつくりました。窯へ入れたり出したりするだけでも大変なのですが、そこは台車やリフトもあるのでできますが、個人ではどうしようもないです。この作品は今、小川美術館の奥の部屋にあって公にはみせていません。

個展会場で森繁氏と−1990− |

今までは文様がまず頭に浮かんで、その文様を載せるものとして、次に器のフォルムができてきた。ということで文様が私の作品の代名詞でもあったわけですが、信楽で制作したものは、まったく文様を排した新しい作風のものです。陶芸ではこの道一筋といった、何十年も同じことをやっている人が偉いとされるんですが、私の場合は全くちがいますね。文様とかフォルムは次々変化していって、それらが集まることで「磁場」…を作り出していくのだと思います。

発想にはあまり苦労しませんね。女房の長話を聞いている時などにふと浮かんだりします。発想は色々なものが出てくるがあとはどうやって作るかという手法の問題、そのためには土をどういうものにしょうか、とかいう事を自分の中で繰り返し繰り返し考えています。手法という時には土と関係してきます。今やっている仕事は、自分の頭の中で大体できているんですよ。それが実際のものとなってゆくころころには、別な事を考えていますね。次のテーマの方に頭がいっていることが多いです。何かやっているとそこにヒントがありますから。ああ、そういう効果が出てくるのか、それをどうしようか、どこかで発展させて…と。だから一つの事をやっていると、いくつかそういうイメージが湧いてきます。その中から次はこういう風にいこうか、とかね。

東京同期会の折 朝日生命日比谷ビルの陶壁の前で−1997− |

私の場合は自分の仕事をこれ一本、これだけという風にしぼりたくない。私ってのはこんなとこからこんなとこまで色々あって、色々なところで作るものも変っている。だからお芝居の様に色々なキャラクターを全部作って、ひとつの舞台ができるといった感じです。自分のキャラクターがひとつの仕事だけに拘束されない。その点からいえば根本的に変わっているところはない。作風は毎年変っていますが、もとは多分いっしょなんです。ガラッと根本的に変っているかというと、そうではないような気がします。

方円器-1991- 方円器-1991-

|

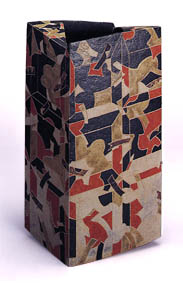

函文器-1994-

函文器-1994- 赫玄器-1997-

赫玄器-1997-