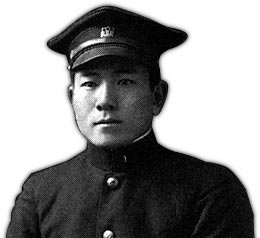

笹部新太郎氏のこと(3)

(17期・1887-1978)

(17期・1887-1978)

小林一郎

(78期)

-

東京帝国大学法科政治学科に入学したものの笹部新太郎はちっとも愉しくなかった。何年経っても駄洒落まで同じ内容の講義と、それをノートするため争って前の席を確保するのに必死の学生たち。試験で良い成績を取るためには、自分の考えや意見を述べるのは遠慮して、どこまでもノートの一言一句を後生大事に暗誦すること。「何のことはない、四角な帽子を頭にのせたオームか九官鳥そのままというのが赤門をくぐっていたことになる。」

教わる方も教える方も、所詮煎じ詰めれば立身出世、金のため、いい立場に自分を置きたいとの願いが根底にあってのこと、父親から大学へ行っても月給取りには絶対になってくれるなと言われてきた新太郎がそんな風潮に馴染めるわけもなく、なかでも一番落胆したのは・・・(「櫻男行状」から引用してみると)

「……大学の狙いは人格の完成であるといったようなことをいっていた人もあるが、新学期のころになると掲示場に、会社の求人広告が仲介の教授の名で出される。これには初任給の金高が明記されるが、中には支度料まで書き添えたものさえある。芸妓の仕込みよろしくの感があるが、この当時大阪ではまだ見かけなかったが、東京にはそこここにあった紹介屋の店頭に、うすぎたなく貼りならべられていた貸間案内などを想い合わせて、私には人市場のような気がしてならなかった。それでいて、一方には「最高学府」という言葉は終始聞かされていた。帝大といい、赤門といえばいくらか肩身の広い思いがしていたのは事実だのに、この人市場が最高学府の勝手口風景かと思うと私は寂しい気がした。こうして学窓を出た人が、それぞれどこかへ買われてゆくのを見て、私は何となく工場で、ベルト・コンベヤで運びだされる罐詰や壜詰めを連想した。私はナマでありたい、罐詰にだけはなりたくないと思うた……」

法科のつまらない授業に失望して文科に転科しようと先輩に相談したところ、いずこも同じ状況だとわかり、さりとて退学してしまう踏ん切りもつかず、そこで学業はこのままで何か打ち込めるものをと考えて、何とはなしに以前から興味のあった「桜」を選んだ。 いざ調査研究をと思っても何をどうしてよいのやらわからない。ともかく手当たり次第に方々の桜を見て歩き、得意の写真を撮ることから始まった。開花の時期だけでなく、青葉になっても学内の桜の木の前で写真機を構えている新太郎に声をかけた人物があった。法学部の名物教授であり硬骨漢で知られた和田垣謙三博士であった。彼は新太郎を可愛がり、その志を良しとし、どうせやるなら日本一の桜の神様になってくれと励ました。この和田垣博士の言葉が新太郎の桜研究への決意を確固たるものにすることとなった。

大学の二回生の時に、父浅吉が亡くなった。月給取りにだけはなってくれるなと言っていたのだが、それなら父親は新太郎に何になって欲しかったのだろうか。ともかくも無事新太郎は大学を卒業した。一時は退学まで考えた大学ではあったが、明治の終わり頃の帝大卒の肩書きは貴重であり、そこで培われた人脈とともに以後の活動に大いにその威力を発揮したように思われる。

Last Update : Aug.23,1999